COBOL 技術者 の高齢化は、すでに人材不足という広く知られた課題となっています。しかしそれが引き起こしているのは、単なる“人数の問題”にとどまりません。それはむしろ、「業務知が一部のベテランに集約され、誰にも引き継げない」という属人化と引き継ぎ不能の構造的危機へと向かっているのです。

本記事では、高齢化という現象をあらためて捉えなおし、COBOL資産の“運用継続”という観点から属人化の連鎖を解消するための視点を整理します。

引き継ぎに失敗した現場の実例や、可視化・チーム化を前提とした解決策を通じて、COBOL資産とどう向き合っていくべきかを探っていきましょう。

この記事はこんな人にオススメ!

COBOL保守をベテラン社員に依存しており、今後の引き継ぎに不安を感じている

システムの仕様書がなく、運用が“担当者の記憶頼み”になっている現場を改善したい

属人化のリスクを回避し、チームで対応できるCOBOL運用体制を検討している

目次

ベテラン依存が進んだCOBOL運用の“属人化構造”

COBOLシステムを長年保守してきた担当者の多くは、設計思想・業務フローチェック・例外対応のノウハウを頭の中に蓄積している職人です。

問題は、こうした知識は文書化されず暗黙知のまま放置され、結果として「その人物がいないと何もわからない」状態になること。

さらに、COBOLで書かれたシステムは、稼働後の仕様変更や帳票更新など対応が繰り返され、それらがすべて“属人の記憶”なしには読み解けない構造に変形していく傾向があります。

この属人化構造は、まるで1本の木にしか伸びない根のようです。それが枯れれば、その木は倒れてしまいます。いま、それが文字通り現場で起きつつあるのです。

引き継ぎ不能が招く運用リスクと事例

実際にある企業では、部門移動した担当者が退職した後、保守マニュアルもなくシステム仕様の把握ができず、緊急障害対応が不可となってしまったという事態に直面しました。

また別の例では、「誰にも使い方がわからない帳票出力プログラム」であるにも関わらず、業務上必要なために“透かしコピー”が大量に作成され、さらに属人化が進んだケースもあります。

このように、属人性が高いことで、業務停止や不正処理のリスク、システム継続性の崩壊が現実的な問題になっていることを、決して軽視してはいけません。

属人化の連鎖を断ち切る第一歩は「可視化」

属人化を解消するための第一歩は、“見える化”です。現状のコードや仕様、運用プロセスを文書化し誰もが理解できる状態にすることは、決して無用ではありません。

特に、COBOLコード中に“なぜその処理があるのか”を書き残すコメントや、変更履歴の明記は、後任者や外部パートナーの理解を大きくサポートします。

また、設計者の口頭説明はあくまで補完的なものであり、必ず帳票・仕様書としての形を残すことが属人化の解消には不可欠です。

チーム化できないCOBOL運用の脆さ

COBOL運用が個人に依存すると、「その人が休んだら止まる」「その人が辞めたら全滅」リスクが高まります。

一方で、“属人性を前提にしないチーム構成”は安定運用の鍵です。

具体的には、「ナレッジ共有の仕組みを作り、誰かが突然いなくなっても対応できる体制」の整備が求められます。

たとえば、2人以上のチーム体制で保守対応を設計し、業務日報や作業ログを必ず残す文化づくりなどが有効です。

それにより“誰かだけ知っている状態”から、“誰でもわかる状態”への転換が進みます。

オフショア活用による属人化防止・体制強化

国内でのCOBOL技術者確保が難しいため、海外、特にベトナムなどを活用したオフショア体制によって、属人性を分散しながら保守品質を担保する方法が注目されています。

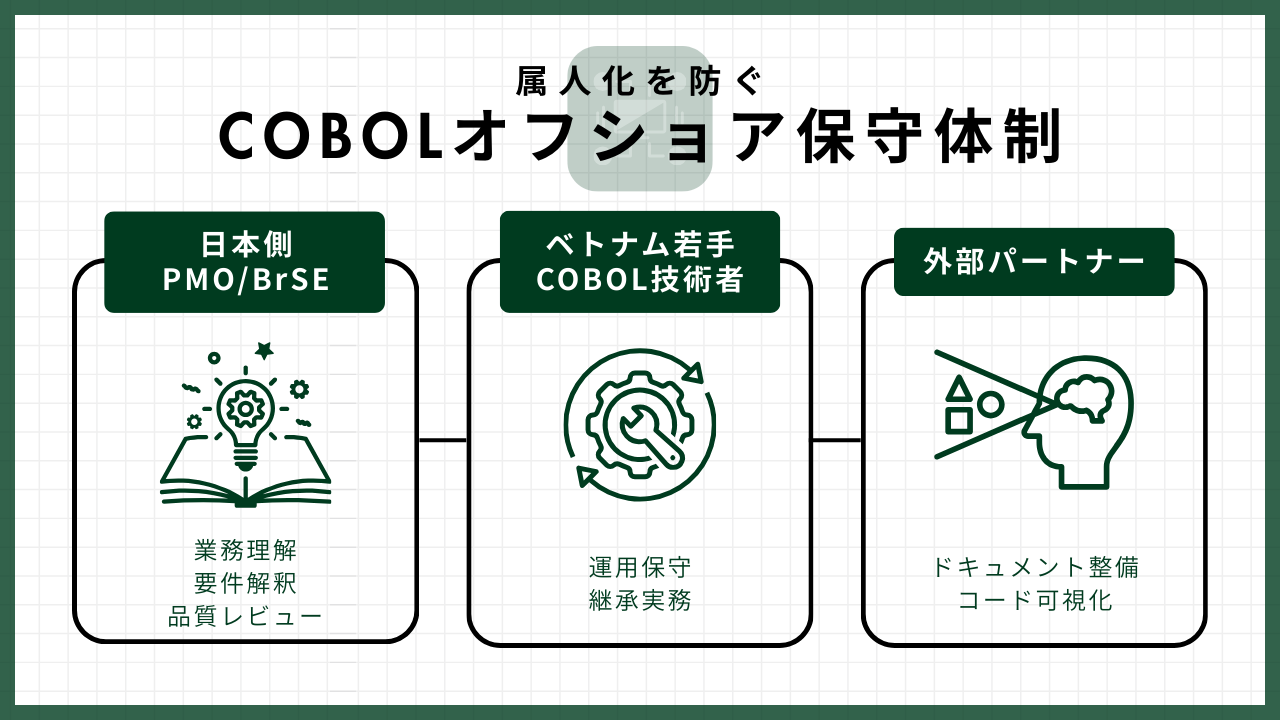

オフショアチームを構築するには、以下のような構図が必要です。

こうした体制は、属人化された業務をチームとして分担する文化変革にもつながります。

まとめ:属人化は“過去の構造”が引き起こした、今求められる継承モデル

いかがでしたか?

COBOL資産が止まるのは、技術の劣化ではなく、「知識と経験が引き継がれなかったから」です。

属人化が招く“引き継ぎ不能”は、今やCOBOLシステムの存続に関わる重大なリスクであり、決して無視できません。

その解決には、技術だけでなく、「組織としてどう継承していくか」という視点が必要です。

新しいCOBOL運用体制は、単なる保守ではなく「知識をチームで共有し続ける文化づくり」から始まります。その姿勢が、高齢化構造を超えた“持続可能なCOBOL資産の未来”を実現します。