COBOL人材の不足は、日本のIT業界にとって長年の課題です。システムは今も動いている一方で、高齢化や属人化が進み、新たにCOBOLを学ぼうとする若手は国内ではほとんどいません。刷新やマイグレーションの議論は繰り返されてきましたが、現実には「COBOLをどう維持するか」が避けて通れないテーマとなっています。

その解決策のひとつが、海外での人材育成です。とくにベトナムでは、大学と企業が連携して学生時代からCOBOL教育を行い、卒業後に保守開発体制へ送り込むという仕組みが始まっています。今回はその事例として、タインホア省のHong Duc大学との取り組みを中心にご紹介します。

目次

この記事はこんな人におすすめ!

・COBOL人材不足に悩んでおり、国内での解決が難しいと感じている方

・教育や採用を含めた持続可能なCOBOL保守体制の構築に関心をお持ちの方

・ベトナムオフショア開発の現場で、大学との連携や人材育成スキームに興味を持っている方

日本ではなぜCOBOL人材を育てにくいのか

日本国内でCOBOLを新たに学ぶ人はほとんどいません。理由は明確で、若手エンジニアにとってはAIやクラウド、アプリ開発といったモダンな技術の方が魅力的に映るからです。大学の情報系学部でもCOBOLを扱うことはほぼなく、企業内で教育しても定着しない例が目立ちます。

一方、システムをすべて刷新するには莫大な費用と時間がかかります。多くの企業は刷新に踏み切れず、保守を継続せざるを得ません。つまり「新しい人が学ばないのに、現場では人が減り続ける」という逆風が続いているのです。

ベトナムで始まった大学連携モデル

こうした状況の中、ベトナムでは企業と大学が連携し、体系的にCOBOL人材を育てる仕組みが構築されました。その拠点のひとつが、タインホア省にあるHong Duc大学です。

Hong Duc大学は1977年に設立され、在学生はおよそ12,000人。情報系学部では毎年250人ほどが卒業しています。ただし、同地域のIT企業数は限られており、卒業生の就職率は約40%にとどまるとされています。地元に残りたい学生が多い中で、受け皿となる企業と連携することは大きな意味を持ちます。

企業側はSystem Sustainability Vietnam(SSV)を中心に、学生にCOBOL教育を提供。大学の正規カリキュラムに組み込む形で、基礎プログラミングからCOBOL実務教育までを段階的に行います。これにより、卒業時点で即戦力として活躍できる若手が育ちます。

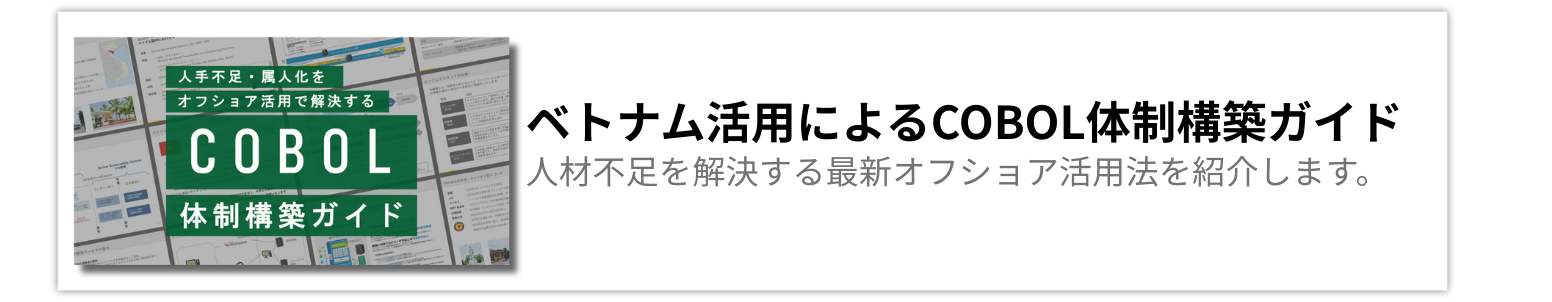

学年ごとの教育プロセス

Hong Duc大学との連携スキームは、学年に応じてステップを踏む形で設計されています。

1〜2年生の段階では、C#やJavaといったモダン言語を中心に基礎的なプログラミング教育を行います。ここで開発の土台を固めることで、学生は幅広いITスキルを身につけます。

3年生になると、COBOLの基礎教育が始まります。追加で100時間程度のトレーニングを受け、COBOLの構文やデータ処理の流れを学習します。同時に、業務システムに近い演習課題を通じて、実務に近い感覚を掴むことを重視しています。

4年生ではインターンシップとして、企業のプロジェクトに参加します。シニアエンジニアやブリッジSEの指導を受けながら、COBOLの実装・テスト・品質管理を実際の業務の中で経験します。その過程で複数回の選抜が行われ、優秀層は卒業後に正社員として採用されます。

この仕組みにより、「在学中から育成 → 卒業後に戦力化」という流れが完成します。単なる研修ではなく、教育と採用を一体化させたモデルです。

三者にとってのメリット

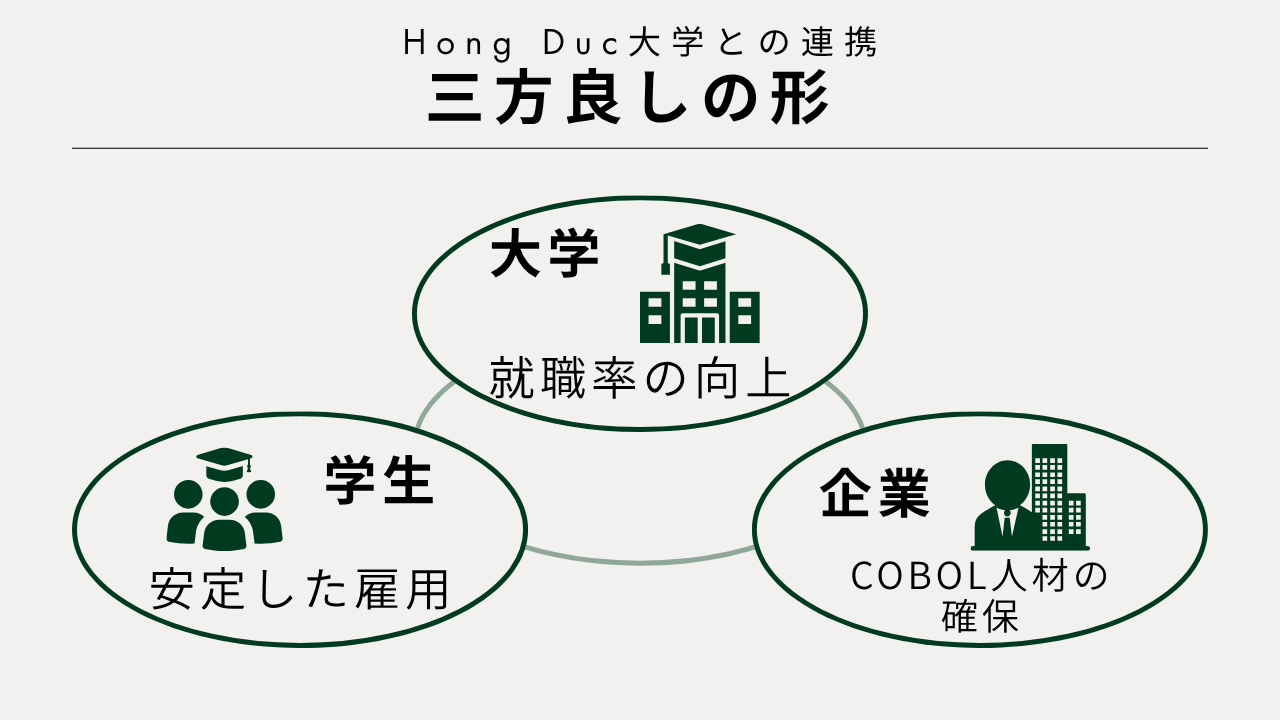

大学と企業の連携は、関わる三者にとってそれぞれ大きなメリットがあります。

まず大学にとっては、就職率の向上やブランド力の強化につながります。COBOL教育という特色を持つことで、学生募集の際にも強みを発揮できます。

学生にとっては、卒業後の安定した雇用が保証されます。地方にいながら日系企業で比較的高い賃金を得られる点も魅力です。新卒で不安定な職に就くのではなく、学んだスキルを活かしてキャリアを積めるのは大きな安心感になります。

企業側にとっては、永続的にCOBOL人材を確保できるという利点があります。単に既存の経験者を採用するのではなく、自社に最適化された若手を継続的に育成できるため、長期的な保守体制の安定につながります。

おわりに

いかがでしたか?

COBOL人材不足は、日本国内だけで解決することが難しい課題です。だからこそ、教育を含めた仕組みを海外に持ち込むという発想が重要になります。ベトナムの大学と連携した人材育成モデルは、その一つの解決策です。

「人を育てる」ことが、COBOL保守の最大の戦略。Hong Duc大学との取り組みは、COBOLの未来を大学の教室からつくっていく試みだと言えるでしょう。

COBOL人材育成モデルのご案内

COBOL人材不足を解決するために、私たちはベトナムの大学と連携した人材育成モデルを実現しています。

本記事でご紹介した詳細なスキームや導入事例については、以下の資料でご覧いただけます。