こんにちは!スマラボ事業部の磯野です。

COBOLが今なお社会インフラを支える重要な技術であることを、前編では背景や事例を交えながらご紹介しました。

では実際に、「COBOLとはどのような言語なのか?」と問われたとき、どの程度イメージできるでしょうか。

本記事(後編)では、COBOLのコード構造や文法の特徴を、なるべく専門用語を避けてわかりやすく紹介します。

さらに、現場でCOBOLを保守・継承する際に直面する課題や、属人化のリスク、体制構築の工夫についても、実務に即した視点で解説していきます。

「レガシーだから難しそう」という先入観を捨て、COBOLと向き合うための第一歩として、ぜひご活用ください。

この記事はこんな人にオススメ!

- COBOL資産を残したまま、部分的に近代化したいと考えている

- 保守体制の属人化に課題を感じている

- オフショアや外部委託によるCOBOL保守に興味がある

目次

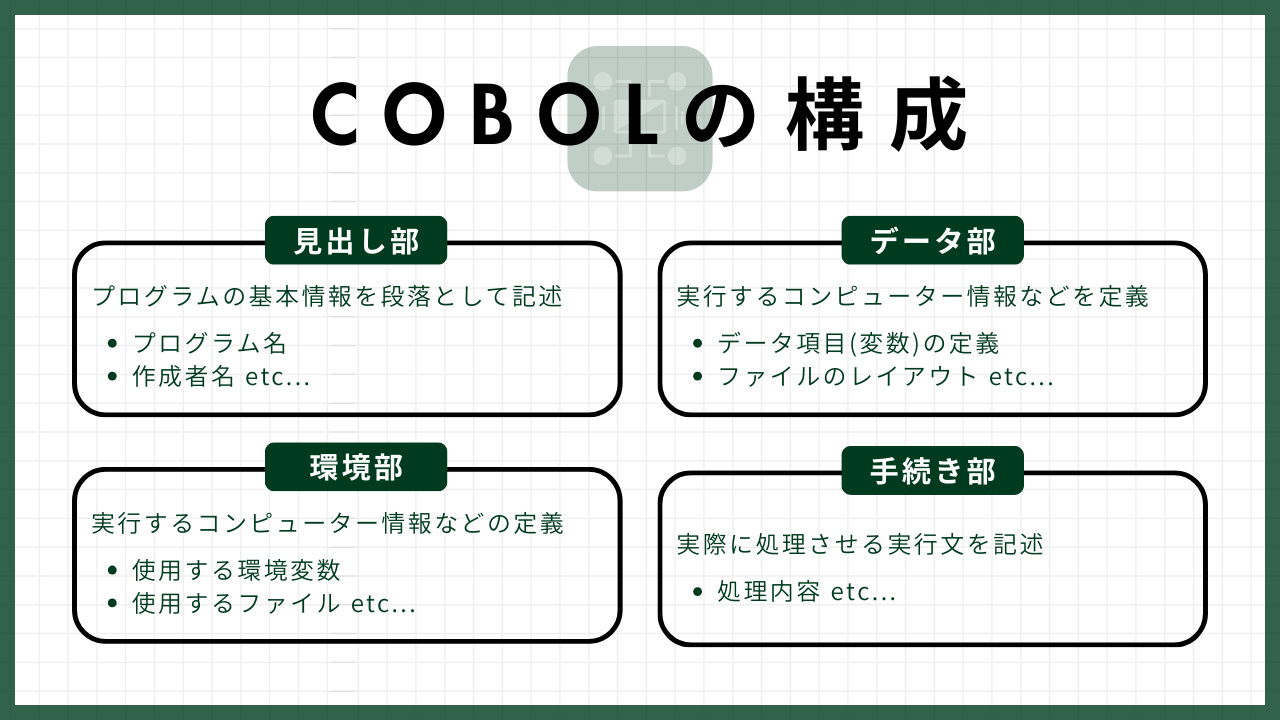

COBOLプログラムの構成:4つの部で成り立つ言語

COBOLの特徴のひとつは、プログラム全体が4つの「部(Division)」に分かれていることです。これは非常に整理された構造で、どこに何を書くのかが明確に定まっています。

見出し部(IDENTIFICATION DIVISION)

プログラム名や作成者など、基本的な情報を記述します。

例:PROGRAM-ID. SAMPLE.

環境部(ENVIRONMENT DIVISION)

ファイルの入出力に関する設定や、実行環境の定義を行います。

データ部(DATA DIVISION)

変数やデータ構造(レコード)の定義を行います。

銀行口座、顧客情報など、業務データの枠組みをここで宣言します。

手続き部(PROCEDURE DIVISION)

実際の処理ロジック(条件分岐、繰り返し、表示、計算など)を記述します。

これらが縦に並ぶようにコードが構成されており、どの処理がどこに書いてあるかが非常に明快なのがCOBOLの美点です。

英語に近い文法:誰にでも読めることを目指した設計

COBOLは、開発当初から「業務担当者が読めるコード」を意識して設計されてきました。そのため、文法が非常に“英語っぽく”見えるという特徴があります。

たとえば、以下のような構文です:

MOVE A TO B.

IF A > B THEN

DISPLAY 'A is greater than B'.

このように、動詞(MOVE, DISPLAY, PERFORMなど)と目的語の組み合わせで書かれており、英語の文章のように直感的に読めることが特徴です。

その一方で、書き方に厳密なルールが多く、桁揃えやフォーマットに対する細かい指定が必要な場合もあるため、慣れるまでは扱いにくく感じるかもしれません。

とはいえ、他の現代的な言語と比較しても、「業務処理に特化した言語」としての設計思想が一貫している点で、非常に特徴的な存在と言えるでしょう。

なぜCOBOLの保守は難しいとされるのか?

COBOLは構造が明快で文法もわかりやすい――にもかかわらず、「保守が難しい」と言われることがあります。その背景には、技術そのもの以外の“運用上の事情”が大きく関係しています。

代表的な要因は次のとおりです。

ドキュメントが残っていない/更新されていない

何十年も前に作られたコードが、設計書なしで残っているケースは非常に多く、解析に時間がかかります。

当時の担当者しか分からない“クセ”がある

同じCOBOLで書かれていても、銀行AとBでは書き方や命名規則がまったく異なることもあります。

汎用機(メインフレーム)に依存している

開発・検証環境が限定的で、クラウドなどの近代的なインフラと親和性が低い現場も残っています。

属人化による“ブラックボックス化”

特定のエンジニアしか触れない状況が長く続いた結果、技術資産が個人に閉じてしまっていることも珍しくありません。

つまり、COBOLそのものが難しいというよりも、「運用環境と体制」が属人的で、維持のためのノウハウが継承されていないことこそが最大の課題なのです。

現実的な選択肢:刷新か?維持か?中間か?

近年、「2025年の崖」をきっかけに多くの企業がCOBOL資産への向き合い方を見直しています。

しかし、そこで語られるのは「全面刷新(マイグレーション)すべきか」「このまま使い続けるか」という二択だけではありません。現実的には“中間”の選択肢を取る企業が増えています。

その中間的なアプローチとしては、次のような方針が挙げられます:

- コア機能はCOBOLのまま残し、周辺をモダナイズ(API連携など)

- メインフレームは維持しつつ、保守を外部パートナーに委託

- 段階的にCOBOL資産を棚卸しし、ドキュメント化・再設計

このように、“ゼロか100か”ではなく、自社の業務・リスク・リソースに応じた段階的な最適化こそが、現実解として求められているのです。

属人化を防ぐには?体制づくりと外部パートナーの活用

COBOLの保守を継続するうえで最も避けたいのは、「属人化による技術資産のブラックボックス化」です。

それを防ぐためには、体制の標準化・ドキュメント化・教育環境の整備といった取り組みが不可欠です。

最近では、国内でのCOBOL技術者確保が難しいことから、ベトナムなどの海外オフショアを活用して、継承と保守の体制を構築する企業も増えています。

オフショアを活用するメリットは以下のとおりです:

- 若手COBOL技術者の継続的な確保が可能

- 文書化や標準化のプロセスを外部化できる

- 技術的な“属人領域”をチームベースに置き換えられる

もちろん、外注する場合は品質やセキュリティ、業務理解などの観点でパートナー選定が重要になります。

ですが、COBOLに特化した外部体制を早期に整えることで、リスク回避と事業継続の両立が可能になります。

まとめ:COBOL資産との“向き合い方”が問われている

いかがでしたか?

COBOLは、構文も構造も極端に複雑な言語ではありません。

むしろ、業務処理を明快に書けるという強みを持った、整理された技術です。

難しさの正体は、その“背景”にある属人化・老朽化・非ドキュメント化といった構造的な問題にあります。

それらを解消するには、「刷新 or 維持」ではなく「段階的な共存戦略」を前提とした体制づくりが求められています。

今後、COBOL資産を活かしながらも事業継続を確保していくためには、外部人材やオフショアの活用も含め、柔軟で現実的なアプローチが鍵になるでしょう。